7月28日至8月1日,管理学院“仲有爱”社会实践服务队师生一行7人返回家乡云浮罗定市,开展重走办学旧址、挖掘办学历史、参观红色旧址、特色支教等丰富多彩的暑期社会实践活动,将党史学习教育与学习校史、弘扬红色精神深度融合,学史力行为当地中学生进行课外辅导,为群众办好事办实事,展现新时代仲恺青年的良好风貌。

重走办学旧址,从校史中汲取初心力量

“仲恺农工学校(今仲恺农业工程学院,下简称仲恺农校)是于1943年搬迁至罗定松䓣村国宝黄公祠办学,当时共约有200名学生,20多名老师和员工。开始,设施异常简陋,上课多数是露天,学生没有课本,只能靠速记……”罗定市社科联主席苏智勋为“仲有爱”实践服务队全体成员重温当年仲恺农校西迁办学的峥嵘岁月。国宝黄安祠的一土一木,一砖一瓦,以及在围墙上“科学头脑、农夫身手”的校训,仿佛都在诉说着仲恺农校那一段艰苦而又光荣的办学经历。

(罗定市社科联主席苏智勋为同学们讲述仲恺农工学校西迁办学历史)

仲恺农校在松䓣村办学时,今年86岁的村民黄丁焯正在上小学。他回忆道,仲恺农校师生都是沿着泷江坐民船来的,来到新的环境后什么都要重新建立,他们在国宝黄公祠附近开辟一片土地种瓜菜养蚕桑……。当地村民谈起仲恺农校在村里那一段办学历史时仍然很亲切、很热情。

(实践服务队师生采访亲历仲恺农校办学历史的当地村民黄丁焯)

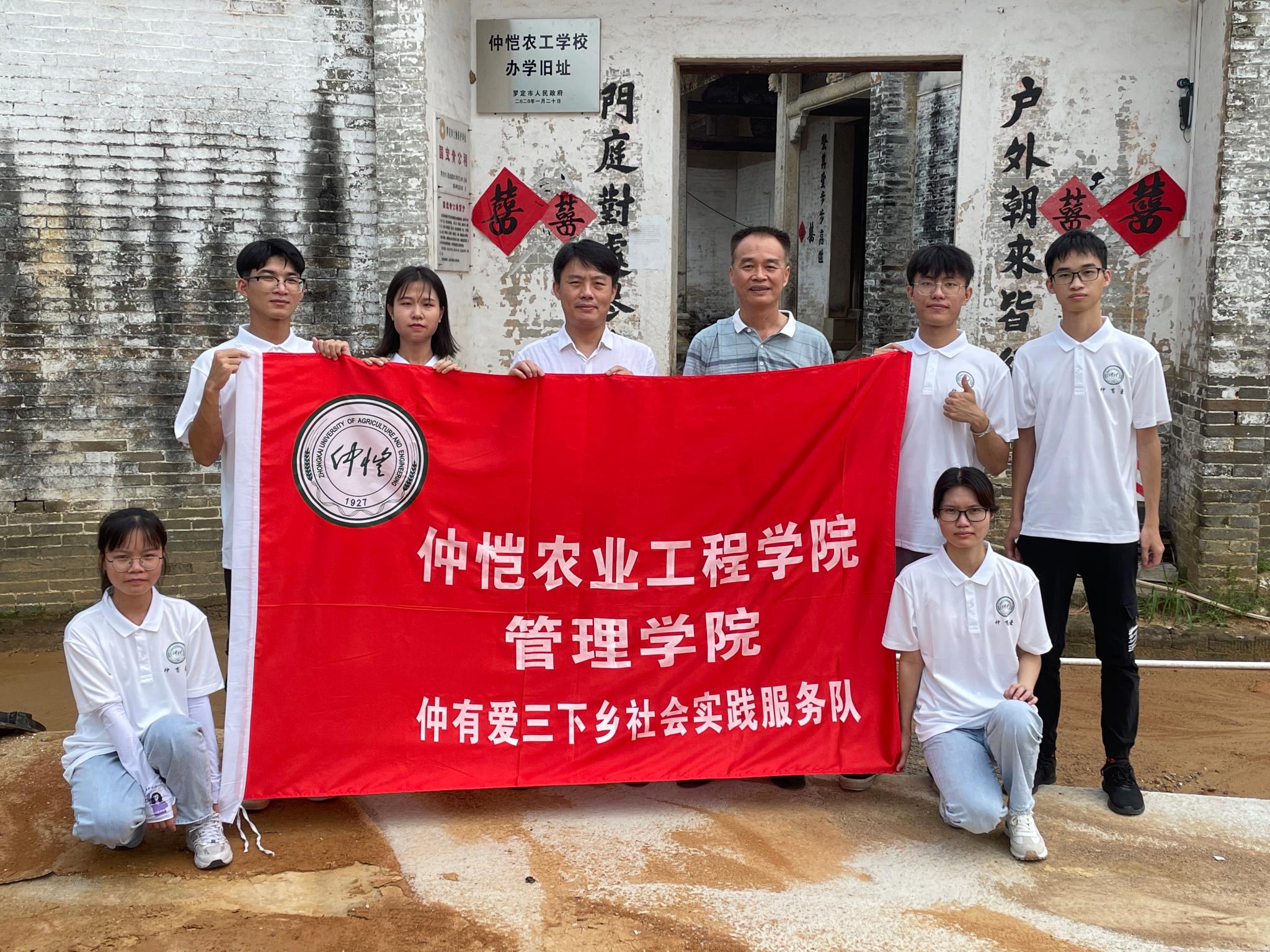

(实践服务队师生与罗定市社科联主席苏智勋在国宝黄公祠门前合影)

通过重走办学旧址,走访当地村民,实践服务队师生进一步深入了解到1943-1946年期间,学校为躲避日寇威胁辗转西迁到罗定办学的历史,从“科学头脑、农夫身手”到“注重实践、扶助农工”,仲恺农业工程学院的办学初心始终未变,也激励着一代代仲恺人薪火相传,发扬光大。

参观红色旧址,弘扬红色精神

罗定市是历史文化名城,红色资源丰富。为进一步促进青年大学生传承红色基因,弘扬红色精神,“仲有爱”实践服务队组织参观了长岗坡渡槽及长岗坡纪念馆。长岗坡渡槽位于广东省罗定市罗平镇境内,于1976年11月动工兴建,到1981年1月竣工通水,是全国重点文物保护单位、首批广东省红色革命遗址重点建设示范点之一,有“广东红旗渠”、“北看红旗渠,南看长岗坡”之称。

(长岗坡渡槽)

通过参观学习,实践服务队师生们无不为罗定人民、特别是党员干部在极其艰苦的条件下,用简陋的工具和土方法,以敢叫日月换新天的勇气和魄力,建成了长岗坡渡槽这一伟大水利工程,彻底改变罗定“十年九旱”的状况而动容。在长岗坡渡槽建造过程中形成的“为民、担当、实干”的长岗坡精神,也是我们党坚持以人民为中心的生动体现和具体实践。

(参观长岗坡纪念馆)

开展特色支教活动,学史力行回报社会

“老师,我们是否还会有下一次的见面?”这是40多名廷锴纪念中学的初中生在“仲有爱”实践服务队结束特色支教活动时向队员们表达的不舍。一代人有一代人的使命和担当,对于“仲有爱”三下乡实践服务队队员们来讲,他们的愿望很简单,就是倾尽自己所学的知识、技能,为家乡的孩子支教辅导,尽己所能为群众办好事、办实事。

(实践服务队队员为廷锴纪念中学参加特色支教活动的学生授课)

在短短的几天时间里,实践服务队的队员们精心备课,全心投入,除了讲解课本重点、难点外,还结合所学专业及自己的兴趣特长给孩子们带来了科普知识、急救知识、音乐知识等特色课程,为孩子们带来了一场内容丰富、形式新颖的特色支教活动。

(实践服务队师生与廷锴纪念中学参加特色支教活动的部分学生合影)

春风化雨、润物无声。孩子们天真淳朴的微笑、求知若渴的眼神、积极的课堂配合都是对全体队员的最好肯定,而在教育孩子们的同时,实践队的师生们也增长了知识、受到了教育。